A la Une

- Burkina Faso: Ibrahim Traoré, de l'exaltation révolutionnaire à l'impasse…

- Départ de l’armée française, merci président Mahamat

- AES-Cedeao : rupture ou fuite en avant?

- Cérémonie de désengagement des troupes françaises

- Congrès du MPS : Mahamat Idriss Deby passe de…

- Succès Masra, au bout de l’inconstance

- Élection Sénatoriale : l’ANGE annonce la liste des…

- Résultats législatifs : Quelle Assemblée ? Quel Sénat ?

- Les tendances de sécurité en Afrique en 2024

- Le Parti Alwihda conteste les résultats de l'élection

IaltchadTribune (129)

Pour de nombreux observateurs, lorsque ce 30 septembre 2022, les réseaux sociaux et certains médias internationaux font état de bruits de bottes à Ouagadougou, il s’agit probablement d’un mouvement d’humeur d’une caserne militaire qui, vraisemblablement, se conclura rapidement par un retour à la normale. Mais lorsque se précise l’absence, voire le départ du lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba du palais présidentiel, l’idée d’un coup d’État militaire commence à gagner en crédibilité.

Quelques heures plus tard, le monde entier découvre le visage juvénile du nouvel homme fort de Ouagadougou dans les rues de la capitale burkinabè, Ibrahim Traoré, debout sur une jeep militaire, solidement entouré de ses frères d’armes. Une faction au sein de l’armée burkinabè vient de prendre les manettes du pouvoir.

Dans les moments d’incertitude qui ont précédé la confirmation de la réussite du putsch, il faut reconnaître que le jeune capitaine et ses troupes ont été d’une grande habileté manœuvrière.

Mobilisation de la rue et réappropriation de l'image de Sankara

En effet, face aux rumeurs pourtant fausses mais propagées à bon escient qui faisaient état d’une intervention imminente des forces françaises pour réinstaller au pouvoir le lieutenant-colonel Damiba (exilé au Togo), les partisans du capitaine ont su mobiliser la rue en faisant bon usage d’un populisme tactique et de circonstance.

Cette stratégie de mobilisation populaire a été décisive et payante.

Mais il faut reconnaître que le capitaine Traoré a su également capitaliser sur ce qu’il n’est pas inopportun de considérer comme le péché originel de l’ancien pouvoir : la tentative de réhabilitation (début juillet 2022) de l’ancien chef de l’Etat Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute le 30 octobre 2024. Son retour épisodique au Burkina Faso le 7 juillet 2022 a heurté au-delà du « pays des hommes intègres », les nostalgiques et les zélateurs du glorieux capitaine révolutionnaire Thomas Sankara.

Sur les plans de l’image et du symbole, le nouvel homme fort de Ouagadougou n’est pas allé chercher trop loin. Il a compris tout le capital symbolique et politique qu’il pouvait tirer de la réappropriation circonstancielle de la vénérable mémoire de Thomas Sankara, ce d’autant plus qu’ils ont en commun la jeunesse, le grade dans l’armée, et une rhétorique souverainiste et de rupture avec l’ordre hégémonique néocolonial.

Aussi, conclut-il parfois ses discours en puisant dans la rhétorique de son illustre prédécesseur : « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Mais la comparaison s’arrête-là.

Désenchantement à l'épreuve du pouvoir

Si à l’occasion de son voyage à Moscou lors du Sommet Russie-Afrique qui a eu lieu debut juillet 2023 à Saint-Pétersbourg (Russie) et qui fut aussi son baptême de feu sur la scène internationale, le capitaine Ibrahim Traoré a fait une sortie remarquée sur la nécessité pour l’Afrique d’assurer sa souveraineté alimentaire ce d’autant plus qu’elle en a largement les moyens, force est de reconnaître que ce volontarisme qui lui a valu un tonnerre d’applaudissement dans toute l’Afrique, passe aujourd’hui pour un propos de circonstance lorsqu’on observe le capitaine Traoré à l’épreuve de la gestion quotidienne du pouvoir.

Au prétexte de la lutte contre le djihadisme au Sahel, force est de constater pour le déplorer que le Burkina Faso se mue chaque jour en autocratie où la contradiction est l’exception, l’unanimisme la règle.

Alors qu’on se serait attendu à ce que le nouvel homme fort de Ouagadougou crée une union sacrée pour venir à bout de la pieuvre terroriste, il s’est plutôt empressé de museler tous les contre-pouvoirs ou de les réduire au silence.

De tous les pays d’Afrique subsaharienne francophone, le Burkina Faso est assurément avec le Sénégal celui où historiquement, la société civile est solidement structurée et a joué un rôle crucial dans les grandes dynamiques de transformation sociale et politique.

Arrestations, enlèvements arbitraires

Le placement en détention du célèbre avocat Guy-Hervé Kam est un exemple emblématique de cette dérive du régime du capitaine Traoré. (Guy-Hervé Kam est détenu à la prison militaire de Ouagadougou depuis le 24 janvier 2024 et est accusé d’avoir participé à un « complot » contre la sûreté de l’État). Nous ne passerons pas également sous silence les autres enlèvements. On peut citer le cas d'Ablassé Ouédraogo, président du Parti Le Faso Autrement et ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré qui a été kidnappé le 24 décembre 2023 par « des individus » disant appartenir à « la police nationale ». Il a été libéré en mars 2024 et s'est depuis, muré dans le silence.

Le 16 septembre 2024, Yassimina Bassolé, la fille de Djibrill Bassolé, l’ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a disparu à Ouagadougou, enlevée par des hommes cagoulés. Six mois après, ses proches sont toujours sans nouvelles d'elle.

L'armée accusé d'exactions sur des civils

À ce sombre tableau, viennent s'ajouter les accusations récurrentes contre l'armée coupable de nombreuses exactions contre des civils dénoncées par des ONG de défense des droits de l'Homme.

Récemment, l'ONG Human Rights Watch (HRW) a appelé la junte au pouvoir au Burkina Faso à « enquêter » et « poursuivre » les responsables de massacres de civils perpétrés dans l'ouest du pays mi-mars, par des hommes accusés d'appartenir aux forces de sécurité.

« Les autorités doivent enquêter de manière impartiale et poursuivre de manière appropriée tous les responsables de ces crimes graves », a déclaré HRW dans un communiqué.

Selon Ilaria Allegrozzi, spécialiste du Sahel à HRW, « des vidéos macabres d'un apparent massacre commis par des milices pro-gouvernement au Burkina Faso soulignent l'absence systématique de responsabilité de ces forces ». C'est pourquoi, ajoute-t-elle, « les autorités doivent prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux attaques de civils en punissant ceux responsables pour les atrocités comme celles de Solenzo ».

« Des familles entières » de ressortissants peuls ont été tués dans la zone de Solenzo, entre le 10 et le 11 mars, ont confirmé des témoins qui accusent des soldats du 18e BiR (Brigade d'intervention rapide) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des milices civiles.

Régulièrement, les membres de la communauté peule sont régulièrement stigmatisée dans les pays du Sahel. Ils sont assimilés aux djihadistes dont certains responsables sont issus de cette communauté.

Human Rights Watch a dénombré 58 corps dans les vidéos. Cependant, l'ONG estime que le bilan pourrait être plus lourd, car des cadavres sont empilés les uns sur les autres.

Réponse du Premier ministre burkinabè, Jean-Emmanuel Ouédraogo « ce sont des actions de manipulation qui visent à remettre en cause les actions des forces combattantes. De grandes opérations de lutte contre le terrorisme sont actuellement en cours. Le rouleau compresseur de l'armée est en train d'écraser l'ennemi dans ces zones ».

Transition à la peine et impasse idéologique

Au plan institutionnel, la transition n’en est plus une et tout semble confirmer que le pouvoir actuel est parti pour s’éterniser aux affaires comme à l’époque des partis uniques d’inspiration stalinienne.

À l’occasion « d’assises nationales » (24-25 mai 2024) dont les résolutions étaient connues d’avance comme dans ces réunions du politburo du parti communiste soviétique, il a été décidé de prolonger la transition en cours de cinq ans. Il s’agit sans exagération d’un coup d’État dans le coup d’État. Ce bricolage institutionnel prête le flanc à ceux qui estiment que cette fuite en avant manifeste est la conséquence d’une impréparation idéologique du nouveau maître de Ouagadougou lorsqu’il arrive aux affaires.

Dans cette même veine, comme d’ailleurs ses pairs de la Confédération des États du Sahel (AES) et au-delà en Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré a su se servir de la tarte à la crème idéologique du panafricanisme qui semble être devenu le credo de ces nombreux hommes politiques en Afrique qui tentent ainsi, de camoufler le vide conceptuel et idéologique de ce qui leur tient lieu de projet politique.

Au fur et à mesure que le temps s’égrène et que les Burkinabè s’impatient de ne pas voir advenir un pays véritablement pacifié et débarrassé de la gangrène terroriste, il est loisible de constater qu’à l’exaltation révolutionnaire des premiers jours, a succédé dans les esprits une perplexité rampante et diffuse, voire le sentiment d’une impasse idéologique d’une prise de pouvoir qui a posteriori, semble plutôt avoir été une révolution de palais.

Éric Topona Mocnga, journaliste à la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle à Bonn (Allemagne).

C’est dans la liesse et des manifestations de rue, le mardi 28 janvier 2025, que des foules ont célébré par milliers la sortie officielle du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Au Mali, l’ambiance était nettement moins festive que dans les deux autres Etats de la nouvelle confédération dénommée Alliance des États du Sahel (AES).

Si son acte constitutif a été officialisé le 16 juillet 2024, la date du 29 janvier 2025 constitue la consécration officielle d’une rupture historique pour ces trois États et une frange de leurs populations. Du côté de la Cedeao, il a été laissé à ces trois États six mois supplémentaires pour réintégrer « sans conséquences » ce qui fut jusqu’à cette date leur grande famille géopolitique ouest-africaine. La porte demeure ouverte comme en témoignent les efforts incessants de la diplomatie togolaise pour reconstituer l’ensemble Cedeao, ou l’initiative récente du nouveau chef de l’État ghanéen, John Dramani Mahama qui a nnommé un émissaire chargé de négocier avec l’Alliance des Etats du Sahel: Larry Gbevlo-Lartey, ancien haut gradé de l’armée ghanéenne et qui fut également chargé de la lutte anti-terroriste au sein de l’Union africaine.

Si la date symbolique du 29 janvier 2025 a donné lieu à moult analyses et commentaires, c’est en partie parce que jusqu’à cette date butoir, ils étaient nombreux qui espéraient voir les trois initiateurs de ce schisme revenir sur leur décision de rupture.

Rupture définitive?

Toutefois, peut-on conclure rétrospectivement à une rupture véritable avec la Cedeao et à la constitution effective d’un nouveau bloc géopolitique distinct et autonome ?

Si les griefs de ces trois Etats à l’endroit de la Cedeao ne manquent pas de pertinence en certains points, leur volonté effective de créer une alliance distincte et souveraine des Etats et des Peuples n’est pas moins questionnable. La nouvelle AES n’est pas née d’un projet idéologique profondément pensé et construit, mais d’une conjoncture politique commune à ces trois Etats du Sahel, à savoir leur refus de se soumettre aux sanctions de la Cedeao qui leur enjoignait un retour à l’ordre constitutionnel, tout en les soumettant à un régime de restrictions sévères qui s’est avéré à la longue contre-productif, dont l’une des conséquences a été de légitimer dans l’esprit des populations le discours souverainiste de ces régimes militaires.

Mais dans le même temps, depuis l’acte constitutif du 16 juillet 2024, l’Alliance des Etats du Sahel, initialement portée sur les fonts baptismaux pour sécuriser leurs territoires respectifs et lutter contre la nébuleuse terroriste à laquelle ils sont tous confrontés et dans des proportions véritablement dramatiques, a multiplié des initiatives bien au-delà d’une mutualisation des forces de défense et de sécurité qui jusqu’à présent ne sont pas allés au-delà des effets d’annonce : la création d’une banque et d’une monnaie commune, la création d’un passeport commun, et plus récemment la création d’une force commune de 5000 hommes pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur leurs territoires respectifs.

Force est cependant de constater que de la parole aux actes, seul le seuil de la parole a été franchi. Même le passeport communautaire de l’AES n’est pas encore effectif, même si le chef de la junte du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré s'est fait enrôler en milieu de semaine et a reçu son passeport biométrique.

La force commune est en réalité en grande partie effective. Elle s’est déployée au Burkina Faso lorsque le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré a vacillé à la suite de bruits de bottes que certains observateurs considèrent comme une révolution de palais. En revanche, cette entraide militaire n’a pas été effective lorsque Bamako a été victime d’une attaque de grande ampleur et à plusieurs points névralgiques de la capitale malienne. Quant aux résultats de la lutte contre le terrorisme, ils demeurent mitigés.

Identité diplomatique

Sur le plan diplomatique, nul ne peut dire à ce jour quelle est l’identité diplomatique de l’Alliance des Etats du Sahel. Comment se positionne-t-elle par rapport aux grands enjeux du monde actuel et plus proche de celle-ci, quelles relations entend-t-elle entretenir avec la Cedeao? Au-delà de ses positions sur la circulation des personnes, tout reste à bâtir quant aux relations futures entre l’AES et la Cedeao.

Dans le même temps, il est très important de souligner que les Etats de l’AES demeurent membres de de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Elle continue de partager avec de nombreux États de la Cedeao des convergences économiques et monétaires, se soumettant avec ceux-ci à des principes de régulation communs.

Au regard de cet état des lieux de ce nouveau projet communautaire, peut-on parler d’un « retrait effectif » de la Cedeao de ces trois États de l’AES ? Des raisons objectives penchent plutôt pour le doute, voire le scepticisme. L’interdépendance prononcée qui caractérise le champ des relations internationales actuel est tel qu’un acte de rupture ou la volonté de faire cavalier seul, ne se décident pas sur un coup de sang, y compris lorsqu’il s’agit des nations parmi les plus anciennes ou des Etats les plus avancés. Huit années plus tard, après le Brexit qui était censé rendre au Royaume-Uni sa grandeur, ce divorce a coûté à ce pays 170 milliards d’euros. En raison des restrictions à la circulation des personnes, les fermiers britanniques n’ont plus recours à la main-d’œuvre des saisonniers des pays de l’Est lorsqu’arrive le temps des récoltes. Un dramatique retour à la réalité qui fait dire à un fermier britannique qui regrette son vote en faveur du Brexit : « C’est mon cœur qui l’a emporté sur ma tête ».

Éric Topona Mocnga, journaliste à la Deutsche Welle

L’année 2024 en Afrique au plan sécuritaire est à l’image du monde global où ne cesse de se multiplier les zones de conflits réels ou potentiels, ainsi que la contestation, voire la désintégration de l’ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale que leurs initiateurs estimaient à même de garantir une paix planétaire durable. Du Yémen à la Syrie, de la bande de Gaza à l’Ukraine, les principes fondateurs de la Charte des Nations unies sont mis à mal, y compris par ceux-là qui en sont les garants au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. L’Afrique, riche de son capital humain et matériel et objet de convoitises affirmées des puissances dominantes de la scène géopolitique mondiale, n’a pas échappé, en 2024, hélas ! à ce désordre grandissant et inquiétant du monde, comme au temps de la guerre froide.

Les tendances qu’affiche cette détérioration de la sécurité dont l’Afrique a été le théâtre en 2024 ont toutefois une configuration spécifique et peuvent être rangées sous quatre registres : les violences étatiques et paraétatiques ; les actions déstabilisatrices des acteurs exogènes ; les déplacements consécutifs aux conflits et à l’accentuation du dérèglement climatique ; les extrémismes religieux.

Les violences étatiques et paraétatiques sont pour la plupart les conséquences d’une crise de l’alternance démocratique et de la gouvernance qui ne cesse de s’étendre dans nombre de pays africains, qui semblaient pourtant avoir emprunté pour la longue durée le chemin de la modernité politique tant souhaitée par les peuples. Dans les pays de la nouvelle Alliance des États du Sahel (AES) par exemple, l’année 2024 était supposée être une année d’élections libres et démocratiques pour un retour à l’ordre constitutionnel, mais il n’en fut rien. Non seulement cet impératif semble désormais repoussé aux calendes grecques, mais en outre l’arsenal répressif contre les forces politiques d’opposition, contre les voix dissonantes dans la presse ou contre les acteurs

les plus en vue de la société civile, s’est considérablement renforcé.

De nombreux médias ont été suspendus, tandis que certains journalistes ou promoteurs de médias se sont retrouvés derrière les barreaux pour délit d’opinion. En Guinée, certains acteurs de la société civile sont portés disparus dans des conditions encore non élucidées, connus pour leurs voix dissonantes envers la junte au pouvoir. Dans le même temps, on assiste à la création de forces paramilitaires, mais qui exercent sur les populations des actes de justice privée, des violations graves de droits humains, au nom de la lutte contre le terrorisme.

Les attaques terroristes, dans ces États comme dans bien d’autres en Afrique, ont connu en 2024 une augmentation inquiétante.

Ces nébuleuses de la violence religieuse ont causé de nombreuses pertes en vies humaines au Tchad et dans le bassin du lac Tchad de manière générale.

Elles sont demeurées très actives dans l’ensemble du Sahel et se sont illustrées par leurs actions de nuisance dans des pays tels que le Togo et le Bénin.

Leur enracinement et leur expansion ne détruisent pas seulement des vies humaines et des biens. En raison des moyens militaires déployés pour les combattre, les investissements consacrés à l’élévation du standard de vie des populations sont compromis.

Les acteurs exogènes à ces conflits, dont la médiation est pourtant indispensable pour y mettre un terme, sont malheureusement parties prenantes et les exacerbent au lieu de les arrêter. C’est le cas de la guerre au Soudan, qui est en train de devenir une « guerre mondiale africaine », comme le fut la guerre du Congo dans les années 1990. Avec des millions de déplacés internes et externes, la guerre au Soudan n’a cessé de croître en intensité tout au long de l’année 2024. Ces déplacés internes, qui essaiment dans les nombreux pays voisins dont le Soudan est frontalier, ne constituent pas seulement pour ces États une préoccupation humanitaire, mais aussi un enjeu de sécurité nationale dont nul ne peut prédire l’issue en 2025.

Les voies maritimes africaines ont été, en 2024, des lieux de prédation d’un terrorisme grandissant. Ces pirates des mers se sont illustrés par une criminalité toujours plus audacieuse sur ces voies de circulation maritime, portant par leurs attaques de sérieux coups aux économies du continent. Ils ont mis à profit la faible sécurisation de ces espaces comme ceux qui agissent sur terre dans les forêts du bassin du Congo, détruisent le couvert forestier, pillent les essences et causent par là des pertes fiscales considérables aux États.

Ces tendances sécuritaires préoccupantes sur le continent africain en 2024 s’estomperont-elles en 2025 ? L’heure n’est pas à l’optimisme.

En effet, le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump et le retrait immédiat des États-Unis de nombreux traités et organisations multilatérales laissent présager une dérégulation internationale encore plus grande, porte ouverte à toutes les aventures prédatrices et à une loi non écrite de la jungle.

Face à cet état inquiétant du continent africain, une mutualisation des moyens et des efforts des États est plus urgente que jamais, de même que la conversion de ses gouvernants aux vertus de la bonne gouvernance.

Éric Topona Mocnga, journaliste à la Deutsche Welle

Un concours Lépine de l’anachronisme, de la caricature et du burlesque ; tel semble le crédo de des pouvoirs publics tchadiens. La décision n° 55 de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) du 4 décembre 2024 qui en substance, interdit à la presse en ligne toute production audiovisuelle en est un morceau de choix.

Principe des dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales

"Il est interdit aux organes de presse de publier et/ou de diffuser des contenus non originaux pour lesquels ils ne sont pas autorisés"[1]dixit la HAMA. Cette décision dont la motivation confuse, entretient l’illusion qu’elle vise les médias tous secteurs confondus, est d’abord, discriminatoire car elle n’a, à la vérité, pour seule cible que la presse en ligne comme le prouvent non seulement son dispositif qui évoque « organes de presse » et non le vocable global de « médias », mais également, les nombreuses déclarations publiques du président de la HAMA, attestant de la hargne contre les médias en ligne. Ensuite, elle ne peut survivre au filtre du contrôle légal, pour cause d’excès de pouvoir manifeste au regard à la fois de la légalité externe et de la légalité interne. En effet, elle souffre d’un défaut de légalité externe pour confusion de motifs et pour incompétence, mais elle souffre également d’un défaut de légalité interne, notamment en ce qu’elle manque de base légale et viole de surcroît le principe de proportionnalité. Sans entrer dans des détails de l’argumentaire juridique des griefs dont les avocats de l’Association des Médias en Ligne du Tchad (AMET) auront tout loisir de développer dans leurs recours et plaidoiries devant le juge administratif, il convient simplement de relever quelques points.

La loi n° 31 du 3 décembre 2018, confusément visée par la HAMA dans la motivation de sa décision, consacre des dispositions légales spéciales, applicables à la « la presse écrite et des médias électroniques ». Dès lors, son application ne peut souffrir la concurrence de tout autre texte légal en vertu du principe « spéciala generalibus derogant », autrement dit, les lois spéciales priment sur les lois de portée générale. Or cette loi dite 31, dispose en son article 25, alinéa 3, 2e , de manière, expressis verbis que « le service de presse en ligne offre un contenu utilisant essentiellement le mode écrit et audiovisuel, faisant l’objet d’un renouvellement régulier, daté et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles ». Il en résulte clairement que la loi 31 autorise les médias en ligne à produire des contenus audiovisuels. Dès lors, d’où tient la HAMA que les médias en ligne ne peuvent pas produire des contenus audiovisuels tels que les podcastes et les vidéos, si ce n’est de son imaginaire fertilement rétrograde ? Elle n’est pourtant pas investie d’un pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, outre le seul agrément de médias en ligne, la loi 31 ne soumet, nulle part et dans aucune de ses dispositions les entreprises de presse en ligne, à une autorisation complémentaire ou secondaire d’exploitation destinée à couvrir leur production audiovisuelle. Qui plus est, les dispositions de l’article 8 de la loi n° 020/PR/2018 du 10 janvier 2018 sur lesquelles se fonde la HAMA et qui prescrivent l’exigence d’une autorisation d’exploitation pour les productions audiovisuelles, sont inapplicables aux médias en lignes pour deux raisons : la première, cette loi ne vise que les médias demandant leur agrément en qualité de chaine de télévision ou de radiodiffusion comme l’indique formellement sa dénomination. La seconde raison procède de l’antériorité de cette loi à la loi 31du 3 décembre 2018. Or, la seconde déroge à la première. Cherchez l’erreur !

S’il est dans l’intention de la HAMA d’interdire aux médias en ligne, de faire de la production audiovisuelle, qu’elle fasse au préalable modifier la loi 31 par l’Assemblée nationale ou par une ordonnance du gouvernement[2]. Faute quoi, elle ajouterait à l’irrationalité économique, l’arbitraire juridique.

Par ailleurs, quelle est la logique rationnelle d’interdire la production audiovisuelle aux médias en ligne, dirigés par des professionnels, responsables devant la HAMA et la justice et sur lesquels la HAMA dispose et exerce un pouvoir disciplinaire plein et effectif, et les chaines telegram, YouTube, les comptes Facebook, X, etc, qui produisent parfois, si ce n’est souvent, le pire des contenus audiovisuels et sur lesquels la HAMA est à la fois techniquement, juridiquement et administrativement impuissante ?

Théorie de l’accessoire suivant le principal

Par ailleurs, à supposer par extraordinaire que la loi 31 n’autorise à la presse en ligne que la production écrite (ce qui n’est pas le cas) ; une telle restriction du champ d’activités ne saurait pourtant davantage interdire juridiquement à celle-ci de faire de l’audiovisuelle. En effet, il est un adage du répertoire juridique latin que les étudiants de première année de droit, maîtrisent parfaitement de leur cours d’introduction au droit : il s’agit de l’adage « accessorium sequitur principale » ; traduction, « l’accessoire suit le principal ». La théorie de l’accessoire qui trouve des terrains d’élection aussi bien en droit privé qu’en droit public, repose sur l’idée que les droits et obligations accessoires sont liés à un droit ou une obligation principale et suivent son sort, à une double condition : d’une part, l’existence d’un lien de connexité ou de complémentarité entre le principal et l’accessoire et d’une part, le volume ou la proportion de l’accessoire doit demeurer moindre au regard de celui du principal. Ainsi par exemple dans le domaine des professions intellectuelles libérales : les avocats dont l’activité principale consiste dans la représentation, l’assistance et le conseil juridique aux clients font accessoirement de la rédaction d’actes qui relèvent pourtant du monopole des notaires. Les notaires à leur tour, font du conseil aux clients accessoirement à leur activité de rédactions d’actes alors que le conseil est du ressort des avocats. Les experts-comptables qui fournissent des prestations comptables, financières et fiscales, font accessoirement du conseil juridique et parfois de la rédaction d’actes qui relèvent des professions juridiques. Ainsi donc, sur le seul fondement de la théorie de l’accessoire, les médias en ligne peuvent logiquement et sans autorisation d’exploitation, publier les versions audiovisuelles des articles, reportages, éditoriaux, tribunes et même les rushs et making of des interviews qu’ils publient ou réalisent à condition que la proportion demeure raisonnable par rapport à la production écrite dès lors que la connexité ou de complémentarité ne souffrent contestation.

Internet est un vecteur de média globale

Au-delà de l’aspect juridique, il semble échapper à la HAMA qu’Internet, par la digitalisation, a provoqué une révolution copernicienne de l’activité et de la production médiatiques. Cet outil permet à la télé de faire à la fois de la radio et de la presse écrite ; à la radio de faire à la fois de la télé et de la presse écrite et à la presse écrite de faire à la fois de la télé et de la radio et avec un seul et même agrément ou autorisation d’exploitation. C’est le sens de la marche et de l’HISTOIRE. Internet offre aux journalistes d’infinies facultés d’activité médiatique globale et renouvelle au demeurant les fondamentaux de la formation académique et du métier de journaliste. Fini la radio à papa, fini la télé à papa, fini la presse écrite à papa. Tous les régulateurs de médias du monde s’y sont faits à l’exception peut-être de celui de la République de la Corée du Nord. Le Tchad souhaiterait-il jouer aux derniers des Mohicans avec la Corée du Nord à moins de vivre dans l’univers parallèle du scénario du film « Good Bye Lenin » ?

En effet, à l’ère d’Internet, les anciens vecteurs hertziens de diffusion que sont les ondes électromagnétiques, radioélectriques (ondes courtes ou longues, FM), ou encore, le câble et le satellite sont encore certes opérationnels, mais ne seront pas l’avenir des véhicules médiatiques. L’avenir est aux télés en ligne, aux radios en ligne et à la presse en ligne. D’ailleurs le modèle économique des médias classiques n’est plus viable sans la digitalisation, permettant d’offrir à la fois le papier et le numérique, le direct et le podcastes ou la vidéo et le film à la demande, la diffusion hertzienne, la TNT ou le satellitaire et le streaming, etc.

Croisade du Président de la HAMA contre les médias en ligne

Dans ses propos publics, le président de la HAMA dans une espèce de croisade contre les médias en ligne, invoque pêle-mêle la dangerosité de l’internet et reproche aux acteurs des médias en ligne, leur vicissitude. Par un raisonnement par l’absurde, il peut lui être objecté que certes Internet est dangereux, mais il l’est autant que l’eau, la pluie, le feu, la voiture ou l’avion qui sont pourtant indispensables. Quant-à la vicissitude des acteurs des médias en ligne, consistant dans la pratique d’une tarification des interviews et de portraits ; c’est une pratique qui ne grandit pas le métier et qui plus est, contrarie l’éthique et la déontologie journalistique. Mais pourquoi seulement mettre à l’index les acteurs des seuls médias en ligne dès lors qu’il est de notoriété publique que sans un « gombo » substantiel, y compris des services de l’État, ministres et consorts DG et hauts commis de l’État, aucun reportage, portrait, documentaire n’est diffusable sur les chaines publiques de l’ONAMA pourtant financées ou subventionnées par le denier public ?

Le président de la HAMA exige un traitement nuancé et équilibré de l’information par les rédactions de la presse en ligne, mais lui-même n’en a pas dans son expression publique à leur égard. Sauf son respect, sa phraséologie empreinte de morgue à l’égard de ceux-ci, est de celle du lexique de l’école des cadres de l’UNIR sous Hissein HABRÉ[3]. L’ONAMA qui sert, du réveil au coucher, le moindre fait partisan du Président de la République et du MPS, semble pourtant échapper à l’autorité de sa juridiction.

Régulation n’est pas synonyme de prohibition

Il faut croire que dans la sémiologie de la HAMA, le vocable « régulation » s’entend de la prohibition ou de l’interdiction. Car en effet, comment expliquer, à défaut de justifier, l’interdiction des émissions radiophoniques et télévisuelles interactives en période électorale ; période par essence et excellence du débat public et du vif intérêt du public pour la question politique et les offres inhérentes des partis et regroupements politiques ? Quand ailleurs, les médias, tous supports confondus adoptent des dispositifs spéciaux avec des émissions interactives pour confronter le personnel politique aux citoyens et leur quotidien sans filtre, au Tchad, c’est tout l’inverse. Non seulement la HAMA suspend les émissions interactives existantes, mais pire, elle interdit les rediffusions des émissions interactives pendant cette période. À croire qu’elle juge indigne d’intérêt, l’opinion des citoyens dont le suffrage est pourtant, semble-t-il, disputé par les parties politiques et leurs candidats ?

La HAMA est investie d’un pouvoir disciplinaire à l’égard des hommes et femmes, et des entreprises de médias. Il lui revient de constater les infractions individuelles à la loi, à l’éthique et à la déontologie du métier et de les prévenir et, en cas de persistance ou de récidive, de les réprimer avec l’éventail de sanctions à sa disposition en fonction de la gravité de l’atteinte et aux troubles. Chercher la facilité d’une interdiction de portée générale, procède non seulement de l’arbitraire, mais surtout de la paresse intellectuelle doublée de l’incompétence si ce n’est de l’indignité de sa charge de régulateur public.

Orléans le 16 décembre 2024

Abdoulaye Mbotaingar

Docteur en droit, maître de conférences à l’université

[1] Article 1er de la décision n° 055/HAMA/SG/2024

[2] C’est d’autant plus facile pour la HAMA qu’il est dans les habitudes du régime Deby de procéder à l’adoption des actes les plus importantes de la Nation par ordonnances gouvernementales.

[3] Il est vrai que le MPS et le pouvoir Deby ont industriellement recyclé la méthode de gouvernance de Habré, mais également ses cadres.

La médiation de Bassirou Diomaye Faye était annoncée comme celle de la dernière chance. À l’initiative de ses homologues de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), le nouveau président sénégalais s’est employé à ramener les pays de la nouvelle Alliance des États du Sahel (AES) dans le giron de la Cedeao. Ils ont non seulement réitéré leur volonté de quitter cette communauté régionale qu’ils considèrent comme inféodée aux « puissances étrangères », notamment à la France. En outre, cette décision est, selon ces États, « irréversible ». Le chef de l’État du Niger, le général Abdourahmane Tchiani, l’a rappelé dans une récente allocution avec clarté et fermeté : « Notre pays a décidé, avec deux autres pays frères, de quitter la Cedeao. ll s’agit d’une décision irréversible, car longuement et mûrement réfléchie.»

Ce propos laconique du chef de l’État du Niger mérite qu’on s’y arrête bien plus que ne l’ont fait jusqu’à présent la plupart des médias et les analyses sur l’Alliance des États du Sahel.

Pourquoi le général Abdourahamane Tiani juge-t-il nécessaire de souligner que cette décision « irréversible » a été « longuement et mûrement réfléchie » ? Il a certainement à l’esprit les nombreuses réserves, y compris parmi les citoyens des pays membres de l’AES, qui estiment que la décision de faire bande à part en Afrique de l’Ouest, en marge de la Cedeao, a non seulement été précipitée, mais en outre, n’a justement pas été « mûrement réfléchie ».

Si, en théorie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont jusqu’au 29 janvier 2025 pour rendre leur départ définitif, la Cedeao, ou ce qu’il en reste, lors de son sommet du 15 décembre 2024 à Abuja, leur accorde six mois supplémentaires pour réintégrer l’institution communautaire, s'ils le souhaitent.

Un départ aux multiples conséquences pour l'AES

Il est indéniable que le départ de ces pays de la Cedeao ne sera pas de tout repos pour les États de la nouvelle Alliance des États du Sahel (AES) et pour diverses raisons.

Il faut d’ores et déjà souligner que dans l’histoire des relations internationales, une institution communautaire, même en temps de paix, ne se crée pas sur un coup de sang. Un tel projet doit passer par un long et laborieux processus de maturation. Cette décision devrait être soupesées au trébuchet des intérêts des peuples qui constitueront cet ensemble d’une part, aux conséquences qui s'ensuivraient dans les rapports de la nouvelle entité avec les États tiers, enfin aux moyens qui seront consacrés au positionnement, voire au rayonnement de ce nouvel ensemble sur la scène internationale.

Sans ce travail préalable, à la fois idéologique et diplomatique, mais aussi logistique, une nouvelle entité communautaire ne serait qu’une coquille vide.

L'organisation de l'Unité africaine (OUA), l’Union africaine (UA), les Communautés économiques régionales(CER) africaines, ont été créées au terme d’un long processus diplomatique et de maturation institutionnelle.

De quel poids diplomatique pourra peser l’Alliance des États du Sahel (AES) à côté des communautés régionales existantes ?

La nouvelle AES pâtit tout d’abord d’un déficit de légitimité existentielle si l’on s’en tient à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union africaine adoptée par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’institution continentale lors de son huitième Sommet tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 29 au 30 janvier 2007.

Régimes militaires

Fait rare et inédit en Afrique, l’AES est exclusivement constituée de régimes arrivés au pouvoir par des coups d’États militaires, donc qui ne sont pas encore pleinement reconnus par l’Union africaine, ce d’autant plus qu’ils se sont présentés comme des régimes de transition et ont pris l’engagement de rétablir l’ordre constitutionnel.

Par conséquent, la question de la durabilité de l’Alliance des États du Sahel est d’autant plus posée qu’elle est créée par des régimes en théorie transitoires et sans légitimité démocratique.

L’Alliance des États du Sahel, aux dires de ses membres fondateurs, a aussi été constituée pour répondre à la crise sécuritaire grave et croissante à laquelle font face le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Ce constat ne manque pas de pertinence. Mais pour autant, la création d’une entité communautaire nouvelle, qui ferait cavalier seul hors de la Cedeao comme institution communautaire, mais dans le même espace géographique, est-elle viable pour lutter efficacement contre les attaques terroristes et les diverses autres menaces sécuritaires auxquelles sont confrontés la quasi-totalité des pays ouest-africains ? Rien n’est moins sûr.

Le Mali a une frontière commune avec La Côte d’Ivoire et le Sénégal. Le Niger a une frontière commune avec le Nigeria et le Bénin. Le Burkina Faso a une frontière commune avec le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire. Pour assurer leur sécurité intérieure, les pays de l’AES devront nécessairement conclure des accords de coopération militaire avec ces pays frontaliers d’une Cedeao qu’ils auraient quittée. De tels accords, assurément, ne se feraient pas du jour au lendemain.

Qu'arriverait-il si, après leur départ de la Cedeao, des menaces aux frontières de ces États voisins surgissaient ? Une déstabilisation de ces pays de l'AES serait inéluctable.

Économie et monnaie, l'autre paire de manche

La question économique et monétaire est l’autre inconnue que l’AES évoque plutôt en filigrane de ses sorties publiques, sans jamais rassurer les peuples des États membres ni ses potentiels partenaires internationaux. L’AES annonce comme irréversible son départ de la Cedeao, mais demeure membre de l’union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et continue de faire usage du franc CFA comme monnaie ?

Or, la monnaie est un attribut fondamental de la souveraineté de tout État. Ces trois États iront-ils jusqu’à la création d’une monnaie tripartite ? On ne crée pas une monnaie nationale comme on le ferait d’un logo, d’un drapeau ou d’une constitution.

Manque de légitimité de ces régimes militaires

Enfin, la création de l’AES n’est pas sans conséquences au niveau de la politique intérieure de ses États membres.

Les régimes militaires actuellement au pouvoir dans ces États y sont-ils encore pour une période transitoire ?

La question mérite d’autant plus d’être posée que certaines réformes profondes, qui engagent un État et des peuples sur des décennies, et aux conséquences internes et extérieures considérables, ne sont possibles que pour un pouvoir qui se projette sur le très long terme. Ce n’est pas en théorie le cas des pays membres de l’AES.

Nous pouvons conclure que l’AES demeure, au stade où nous en sommes, une idée, moins qu’un projet, encore moins une architecture en cours d’implémentation. Les conséquences de sa mise en marché, sont telles qu’il n’est pas exclu que, dans les mois à venir, les les membres de l’AES reviennent à la Cedeao qui n’est pas exempte de tout reproche mais qui aura préalablement fait son aggiornamento.

Eric Topona Mocnga, journaliste à la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle (Bonn-Allemagne).

Il fallait à l’héritier, Président Déby un haut fait d’arme pour attester de sa bravoure et l’élever au mérite et à la dignité paternels à l’instar du rite de passage du jeune Massaï au Kenya et en Tanzanie dont la crinière et la queue du lion qu’il vient de vaincre, marquent l’entrée dans le cercle des guerriers et célèbrent la notoriété. Le scalpe des bases militaires françaises au Tchad que l’héritier Déby vient d’offrir au peuple tchadien paraît faire office d’acte de bravoure.

Mais il s’agit d’une bravoure de portée relative car sa dénonciation de l’Accord de défense avec la France qui aurait été éclatante il y a trois ans à sa prise de pouvoir, intervient après celles respectives d’Assimi Goïta du Mali, d’Ibrahim Traoré du Burkina Faso, d’Aboudouramane Tiani du Niger et même de quelques heures après celle de Diomaye Faye du Sénégal. C’est à une France, dont les deux genoux sont à terre en Afrique ; une France démonétisée, désacralisée qui n’est plus que l’ombre d’elle-même en termes d’influence dans le giron francophone et qui ne fait plus peur à aucun dirigeant africain que l’héritier Déby a porté ce 28 novembre 2024 une estocade vespérale. Mais il demeure que sa décision est incontestablement populaire.

Une Décision Populaire au Tchad mais aussi en France

Au Tchad, la dénonciation de la présence militaire française est manifestement populaire. Elle est saluée au-delà même des cercles intéressés des partisans du régime, faits d’entrepreneurs politiques, associatifs et intellectuels au réflexe pavlovien, applaudissant à tout rompre, jusqu’à l’absurde, le moindre clignement des yeux de l’héritier Président Déby.

Les raisons et les motivations de cette adhésion populaire ne sont pas toujours convergentes d’un camp à l’autre, quand elles ne sont pas purement et simplement fantasmagoriques ou pour cause des frustrations nées des difficulté d’obtention de visa Schengen. Mais le fait est indéniable.

Une Popularité tans-partisane

Il en est ainsi des opposants politiques de Wakit Tama qui ont toujours fait de cette dénonciation l’une de leurs principales revendications. De même, si l’appareil du parti Les transformateurs reste circonspect, il en va autrement de ses jeunes militants aux yeux de qui, l’héritier Déby semble trouver grâce par cette décision en dépit de son lourd passif à l’égard du parti. Il en va d’autant aussi ainsi pour la masse des cadres arabisants et leurs troupes pour qui la France et tout ce qui la symbolisent et a fortiori son armée, constituent la cause unique de leur déconsidération dans l’administration et les entreprises publiques. Mais, il en va encore plus ainsi de la cohorte des docteurs en tout genre et ingénieurs formés dans l’ex-bloc soviétique ou dans l’actuelle Fédération de Russie, souffrant d’un déficit d’image et de crédibilité dans l’opinion publique par rapport à ceux formés en Occident et particulièrement en France. Ceux-ci espèrent de la perspective d’un éventuel rapprochement stratégique avec la Russie de Poutine, une bien meilleure ambassade dans la haute administration et dans l’opinion publique.

Ambivalence de la relation du clan familial et ethnique Déby à l’égard de la France

Ensuite, il y a surtout le clan Déby constitué des généraux, ministres, secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs administratif et financier des ministères et des entreprises publiques, ambassadeurs, grands opérateurs économiques et premières fortunes du pays, tous, au cœur du nucléaire du pouvoir tchadien, à qui la France a tout offert, mais qui entretiennent avec elle une relation éminemment ambivalente. D’un côté, le clan apprécie les faveurs institutionnel, politique, diplomatique, militaire et économique de la France, les facilités de voyages ou d’études dans les universités et académies militaires en France où vit désormais l’essentiel de la famille et de la progéniture ; des faveurs à l’égard du clan qui constituent au demeurant le ressort de la détestation de la France par la catégorie des « Tiers-états »[1] de la population tchadienne » et qui expliquent la popularité de la dénonciation de l’Accord de défense auprès de ceux-ci. Mais de l’autre côté, le clan Déby éructe dès que la France s’autorise à émettre la moindre observation ou critique, fut-elle non-publique, sur la gouvernance, la démocratie et les droits de l’homme. Ainsi, le clan paraît, a priori apprécier et soutenir la dénonciation de l’Accord de défense par l’héritier Président. Elle lui permet d’avoir à ne plus s’expliquer ou à répondre de ses oukases, même s’il n’en mesure pas encore toutes les conséquences et implications.

Seul le GCAP fait exception

Pour ainsi dire, si jamais le pouvoir venait à autoriser une manifestation de soutien à la décision de l’héritier, il y aura incontestablement foule dans les rues non seulement de N’Djamena la capitale, mais aussi de toutes les grandes villes des provinces du Tchad. Contre une France qui cristallise toutes les frustrations et mécontentements, faisant d’elle, l’exutoire tout trouvé et partagé des opposants et partisans du régime, il n’y a plus grand monde pour plaider sa cause. Dans ces conditions, le GCAP autour de Max Kemkoye paraît bien seul pour faire entendre raison.

Une Popularité dans les rangs des entrepreneurs panafricanistes

Au-delà des frontières nationales tchadiennes, la décision de l’héritier Président est chaudement applaudie par la foule des entrepreneurs panafricains pour qui, l’étalon de la souveraineté ne se mesure qu’à l’aune de la seule rupture de ban avec la France, peu importe la sujétion à l’égard de tout autre puissance impérialiste. Et cela, même si, d’une part, personne au Tchad ne peut croire que la France ait jamais réussie à imposer la moindre décision à Déby père ou à son héritier de Président ; et d’autre part, les bénéficiaires de la coopération et de la présence militaire française au Tchad depuis 1990 sont pour l’essentiel les membres du clan Déby et non, la masse de la population. L’une des preuves parmi d’autres, de l’impuissance clinique de la France à l’égard du régime est fournie par l’héritier Président lui-même qui dans son autobiographie[2], laisse entendre qu’il a peu gouté aux tentatives répétées du Président Macron de le dissuader de se présenter à l’élection présidentielle à l’issue de la transition. Évidemment qu’il s’est présenté auxdites élections, qu’il a gagné haut la main et sans la moindre protestation publique de la France, sommée d’en prendre acte.

Une Popularité en France aussi

Mais, et aussi paradoxale que cela puisse paraître, à l’exception des hiérarques diplomates et surtout militaires qui encaissent un nième naufrage en ce qu’ils n’ont encore rien vu venir malgré la forte présence de la DGSE comme ce fut le cas au demeurant pour les coups d’États au Mali, au Burkina Faso, et au Niger, la dénonciation de l’Accord de défense par Déby semble bien accueillie en France. Si l’on en juge par la réaction des lecteurs d’un certain nombre de grands et sérieux médias, la France n’a plus les moyens financiers et d’intérêts stratégique, diplomatique et économique d’entretenir une présence militaire en Afrique et en particulier dans les pays du Sahel. Il s’agit qui plus est, des ersatz des corps expéditionnaires de l’empire colonial, indéfendables désormais. Leur démantèlement procède de l’ordre des choses. Pour le commun des Français, les enjeux stratégiques et militaires du pays sont désormais en Europe avec la question Ukrainienne et la menace Russe ; les enjeux économiques en Afrique sont au Nigéria, Angola et Afrique du Sud, au Maghreb ou encore dans la protection des lignes d’approvisionnement en Mer rouge et dans le golfe d’Aden. Et sur le plan diplomatique, il y a belle lurette que les pays africains francophones qui faisaient le poids de la France dans les instances internationales ne la suivent plus dans les votes des résolutions à l’ONU par exemple. Ainsi donc, Le retour en France des militaires servant souvent d’assurance-vie aux potentats africains, est plutôt bien accueilli. Le seul reproche fait au Président Macron est celui de n’avoir pas tiré les enseignements des expulsions lancinantes par les pays de l’AES en ayant l’initiative de la fermeture des bases françaises au Tchad que de subir une nième humiliation. Comme l’écrit le Journal Le Monde dans son éditorial du 2 décembre 2024, « Emmanuel Macron a adopté, sous l’influence d’une partie des milieux politiques et militaires français, une stratégie de petits pas, peu lisible, visant le maintien d’une présence réduite et plus discrète », au lieu de poser « la perspective claire de retrait qu’impose la situation ». Il a tenté « de gagner du temps en nommant un « envoyé spécial », Jean-Marie Bockel, dont le rapport remis lundi 25 novembre, vient d’être largement balayé par les décisions de Dakar et de N’Djamena ». Résultat : « un camouflé d’autant plus cinglant qu’il est double » constate le Journal du soir.

Bref, cette dénonciation de la présence militaire française au Tchad offre à l’héritier Deby son « quart d’heure warholien ». Mais pour populaire qu’elle soit sur les deux bords, il ne demeure pas moins qu’elle est manifestement inélégante dans la forme.

Une Décision inélégante dans la forme

S’il apparaît que le plaidoyer du ministre français des affaires étrangères pour le report des élections législatives et locales du 29 décembre 2024 a été la causalité immédiate du courroux ayant conduit l’héritier Deby à décider de la rupture abrupte de la coopération militaire, il ne demeure pas moins que cette décision n’est pas spontanée. Elle ne l’est pas en raison d’une part de nombreux griefs que le Président tchadien reproche à la France et en particulier « l’affaire des costumes à prix d’or », et d’autre part, sa volonté d’émancipation d’une tutelle qu’il juge désormais encombrante. Mais alors, pourquoi ne l’avoir pas fait dans les formes que commandent une relation partenariale d’exception comme celle qui liait la famille Deby à la France ? Pourquoi l’avoir fait de manière aussi inutilement humiliante pour l’État français lui-même, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot qu’il venait à peine de recevoir en audience et surtout pour l’état-major de l’armée française qui a toujours été le meilleur avocat du régime dans les institutions françaises même aux pires moments ?

Le coup de pied de l’âne

Car l’héritier Président Deby ne devrait pas oublier notamment que :

- Sans la présence de Macron aux funérailles de son feu père, le parterre de chefs d’États africains ne seraient pas venus à N’Djamena l’adouber, et lui offrir la respectabilité et la reconnaissance des pairs en raison notamment de l’incertitude sur leur sécurité, consécutive à l’offensive des rebelles du FACT ;

- Sans l’entregent et la flamboyance d’alors de Macron et de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le CPS de l’UA, aurait certainement mis au ban le Tchad pour cause de transition anticonstitutionnelle, entrainant les réactions en chaine d’ostracisme de la communauté internationale à son égard. Il en sera de même de la facilitation de la CEEAC qui aurait été non-complaisante à son égard.

- Sans l’entregent du ministre des Finances Bruno Lemaire, le Tchad n’aurait pas pu bénéficier, en accès privilégié, du cadre commun du G20 permettant la restructuration de la dette asphyxiante pour ses finances, en particulier celle à l’égard de la société Glencore en 2023. Il n’aurait ainsi pas pu bénéficier de l’appui budgétaire des institutions de Bretton Woods ;

- Sans le compagnonnage de la France, l’Union Européenne aurait suspendu sa coopération au développement pour coup d’État ou pour élection non transparente et non inclusive.

Certes le régime aurait survécu, mais sans la respectabilité et l’honorabilité et avec des difficultés de trésorerie pouvant infliger de lourdes souffrances et sacrifices à la population. Dès lors, la brutalité de la dénonciation unilatérale et sans information préalable du partenaire par les canaux diplomatiques de l’Accord de coopération et de défense, réalise, rien de moins qu’un véritable « coup de pied de l’âne ». Mais à y réfléchir, ce n’est pas si surprenant dès lors qu’elle a été mise en musique par le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Abdramane Koulamallah dont le prédécesseur dans la fonction, Mahamat Saleh Annadif, ne croyait pas si bien dire lors de la passation de pouvoir, qu’il est taillé pour le job[3].

Une Décision dont - il faut assumer les conséquences et implications

Côté français. Certes, en dehors de la prise d’acte de la dénonciation par le porte-parole du ministère des affaires étrangères, aucun officiel politique ou militaire ne s’est publiquement prononcé sur la décision du Tchad. La France gère d’autres priorités plus urgentes comme trouver une personne consensuelle pour former un gouvernement stable d’ici l’été prochain. Mais l’armée française, forte de ses expériences malheureuses au Mali, au Burkina et au Niger, a acquis un savoir-faire en matière de démantèlement express de ses bases. Elle quittera irrémédiablement le Tchad à l’issue du délai de préavis conventionnel de six mois à compter de la notification officielle de la dénonciation que la France n’a toujours pas encore reçue. Pour l’armée française, il n’y aura plus de terrain d’entrainement en conditions réelles pour ses pilotes et son infanterie. Plus d’argument d’Opex au Tchad pour promouvoir l’attrait de nouvelles recrues. Plus d’accélération de carrières pour ses officiers en Opex et d’indemnités d’Opex.

Coté tchadien. Ne jamais oublier qu’à côté des intérêts, les États ont surtout de la mémoire. Ensuite, le Tchad est un pays ouvert aux quatre vents et qui a le bonheur doublé du malheur d’avoir notamment comme voisins la Libye et le Soudan d’où peuvent déferler en une seule journée des colonnes de rebelles sorties de nulle part pouvant fondre sur la capitale N’Djamena. La surveillance aérienne, les renseignements et les tirs de barrage et de sommation de l’armée française qui en la matière ont fait toujours leur preuve au bénéfice du régime Déby, ne seront désormais plus là.

Sur le plan diplomatique et économique, la présence militaire française au Tchad qui était le déterminant du parapluie, toujours ouvert et de la perfusion continue de la France en dépit et malgré les turpitudes invraisemblables et innommables du régime, relèveront désormais du passé. La relation bilatérale passera de privilégiée et d’exception à banale et d’ordinaire comme avec n’importe quel autre régime autocratique pour ne pas dire dictatorial. De même le robinet de l’AFD dont un récent article, bien informé[4], mettait en exergue la variété des domaines et l’amplitude des interventions, cessera de couler à flot pour la même raison.

Pour la population, passer l’euphorie de la gloire, le départ de l’armée française ne changera pas un iota au quotidien. Il ne changera pas non plus la brutalité du régime qui au contraire, débarrassé de la présence ombrageuse de la France et de la courtoisie de devoir s’expliquer, donnera libre cours aux penchants qu’il a du mal contenir, de bannissement des libertés individuelles et publiques ou encore de la liberté de la presse. Quand-à la démocratisation du pays, le régime en prononcera purement et simplement le requiem.

Mais il n’y aura plus la France pour alibi.

Abdoulaye Mbotaingar

Docteur en droit, maître de conférences à l’université

[1] A. Mbotaingar, Ialtchad Presse - Découpage électoral ou la politique de la « Hougoura »,

[2] Mahamat Idriss Déby Itno, De Bédouin à Président, Va – Éditions, 2024.

[3] Voir, Édito du Le Journal Le pays du 31 mai 2024, https://www.lepaystchad.com/36322/

[4] E. Topona Mocnga, Ialtchad Presse - Coopération Tchado-Française : polémique autour d'une aide, https://www.ialtchad.com/index.php/details/item/3353-cooperation-tchado-francaise-polemique-autour-d-une-aide

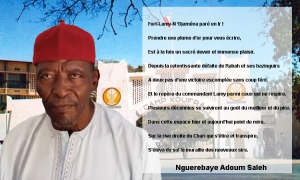

La polémique récente sur l’aide de la France aux anciens combattants tchadiens, vétérans de la Seconde Guerre Mondiale, relève de ces débats devenus récurrents sur le continent africain, notamment dans les ex-colonies françaises d’Afrique, depuis qu’a pris corps dans les opinions publiques africaines, des controverses sur la nécessité d’une seconde décolonisation en Afrique et qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

D’un montant de 300.000FCFA (environ 500€), de nombreux citoyens tchadiens considèrent qu’il s’agit d’un mépris à l’endroit de leurs distingués aînés, qui ont payé le prix incomparable du sang, afin que le pays du général de Gaulle et du général Leclerc, retrouve sa souveraineté perdue du fait de l’occupation allemande de 1939 à 1945. Toujours dans la même veine, certains considèrent qu’il ne s’agit pas seulement d’une injure à l’endroit de la « force noire » venue du Tchad, mais envers la mémoire de tous ces valeureux combattants partis d’Afrique, pour défendre les idéaux inaliénables de justice et de liberté.

Arrière-plan historique

Mais avant de s’appesantir sur les arguments convoqués par celles et ceux qui s’indignent face à ce qu’ils considèrent comme une attitude de mépris et d’ingratitude, il faut rappeler l’arrière-plan historique de cette polémique. En effet, il n’est pas superflu de rappeler que c’est du Tchad que sont parties les premières troupes d’Afrique, en réponse à l’appel du 18 juin 1940, conduites par le Gouverneur de l’Afrique Equatoriale Française, Félix Eboué. En outre, dans le chaudron des combats, le détachement tchadien des troupes africaines, s’est illustré par une vaillance et une bravoure décisives pour la libération de la ville de Strasbourg. Cet épisode décisif de la libération de la France, a par ailleurs donné lieu récemment à une manifestation commémorative à laquelle n’a pas été convié le personnel diplomatique de l’ambassade du Tchad en France.

Si ces griefs ne manquent pas de pertinence, peut-on pour autant considérer que le tableau des relations franco-tchadiennes est aussi sombre que certains l’affirment dans l’opinion publique tchadienne ? On est légitimement en droit d’en douter.

Il faut d’ores et déjà rappeler que la France n’a pas attendu cette aide, certes anecdotique, pour venir en aide au Tchad. Pour revenir à l’histoire, il faut se souvenir qu’aussi paradoxal que cela puisse paraître, la présence militaire française a quelquefois été d’un apport décisif dans la défense de l’intégrité territoriale du Tchad et de la stabilité de ses institutions. Point n’est besoin de revenir sur le détail des entreprises de déstabilisation du Tchad, initiées depuis le territoire libyen sous l’impulsion du bouillant colonel Mouammar Kadhafi, qui ne faisait guère mystère de ses rêves de grandeur qui se sont traduits à plusieurs reprises par une boulimie d’expansion territoriale qui avait désigné le Tchad comme victime sacrificielle. Les opérations Manta, Épervier sont encore gravées dans les mémoires de ceux qui sont au fait de ces pages difficiles de l’histoire des relations tchado-lybiennes.

Assistance multiforme

S’agissant de la structuration de l’armée tchadienne, l’armée française a largement contribué et continue d’être aux côtés des forces de défense et de sécurité du Tchad pour la formation et la professionnalisation de son personnel, en plus d’une assistance en matériel et en renseignement militaire. Les anciens combattants qui sont au cœur de la polémique en cours, bénéficient d’une aide substantielle et multiforme de l’assistance militaire française. Celle-ci se matérialise aussi bien par la construction et l’équipement des maisons du combattant que par les soins que reçoivent les vétérans tchadiens de la Seconde Guerre Mondiale dans l’hôpital militaire français au Tchad.

Plus récemment, le personnel de la force Barkhane s’est considérablement impliqué dans les inondations qui ont endeuillé le Tchad. Cette aide comporte également un important volet civil, celui qui concerne notamment les investissements au Tchad de l’Agence Française de Développement (AFD).

En dix ans, précisément de 2011 à 2021, l’AFD a financé 82 projets, 500 000 personnes ont bénéficié d’un accès amélioré à l’eau potable ou à l’assainissement, 2,7 millions de personnes ont bénéficié d’un accès amélioré aux soins, plus de 200 000 enfants scolarisés au primaire, pour un montant total de 483 millions d’Euros[1].

S’agissant particulièrement de l’eau et de l’assainissement, l’AFD contribue de manière notable au renforcement du réseau en eau potable de la ville de N’Djamena, au financement de projets d’infrastructures aussi bien pour lutter contre les inondations que sur le plan de l’assainissement, notamment pour une gestion des déchets respectueuses des normes environnementales.

Pour ce qui concerne l’accès aux soins de santé, l’AFD apporte son aide en vue du renforcement de l’accès aux soins de santé maternelle et infantile, aux politiques publiques d’autonomisation des femmes, à l’équipement des centres de santé, aux campagnes de planification familiale.

En conclusion, il faut noter que cette polémique s’inscrit dans une ère de volatilité de l’information qui est aussi celle de tous les abus, où un acte de communication sur les réseaux sociaux, passe parfois pour une information, alors même que celle-ci est bien éloignée de la réalité et charrie tous les abus. Un tel contexte exige des professionnels de la communication un devoir permanent de vérification et de rétablissement des faits.

Éric Topona Mocnga, journaliste au programme francophone de la Deutsche Welle

[1] Agence Française de Développement, L’AFD et le Tchad, Agence de N’Djamena, 2021

Dans un ouvrage intitulé Que font les armées étrangères en Afrique ? Réflexions autour des interventions militaires internationales dans les pays africains en crise[i], Dominic Johnson, journaliste au Taz (Die Tageszeitung, littéralement « Le Quotidien » allemand publié à Berlin et tiré à 60 000 exemplaires), chercheur senior à Pole Institute, faisait ce constat alarmant : « Il n'y a plus une seule semaine sans qu'une nouvelle atrocité attribuée aux extrémistes islamistes ne soit rapportée de l'Afrique […]. L'Afrique vit une ère de terreur, semblable à celle qui a secoué l'Europe il y a dix ans avec les attentats de Madrid et de Londres et les effets-contagions de la guerre en Irak. »

Les récentes attaques terroristes des combattants de Boko Haram, fin octobre, contre les forces de défense et de sécurité du Tchad, ont relancé le débat concernant la présence militaire française sur notre territoire national. L’émoi et la stupeur suscités par ce drame ont conduit une certaine opinion à questionner la possible contribution du dispositif militaire Barkhane à la lutte contre les terroristes qui mettent à mal notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale.

Mutualisation des forces, une nécessité stratégique

Il faut d’emblée relever que, pour le Tchad comme pour l’ensemble des États de son environnement régional, la mutualisation des forces contre la menace terroriste et autres tentatives de déstabilisation venues de l’extérieur est une nécessité stratégique, notamment pour le Cameroun, le Niger, le Nigeria et la République centrafricaine. La Force multinationale mixte a justement vocation à venir à bout de cette nébuleuse pernicieuse et multiforme qui a une mystérieuse capacité à renaître de ses cendres aussitôt qu’on la croit neutralisée, voire anéantie. Le véritable débat devrait donc porter sur la densification des capacités opérationnelles de cette force et l’efficacité opérationnelle de son déploiement.

Or, comme l'ont récemment souligné les autorités tchadiennes pour le déplorer, cette force multinationale mixte pâtit de ce que tous les États membres ne contribuent pas à parts égales à son déploiement, en hommes comme en moyens opérationnels. Comme naguère au sein du G5 Sahel, la participation des forces de défense et de sécurité tchadienne est bien supérieure à celle de nombre de pays membres de cette force. Elle a pourtant vocation à s’autonomiser comme un embryon d’armée panafricaine qui demeure un impératif stratégique et sécuritaire majeur pour l’Afrique.

L’Afrique s’est pourtant dotée, en 2002, d’une Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS) à l’initiative de l’Union africaine et des Communautés économiques régionales (CER).

Cette institution, qui participe d’une initiative en parfaite adéquation avec les préoccupations sécuritaires du moment sur le continent africain, est un ensemble de textes de lois et d’institutions qui ont pour objectif de renforcer la sécurisation des États africains contre des menaces de déstabilisation diverses. Le Conseil de paix et de sécurité, le Groupe des sages, la Force africaine en attente, le Fonds africain pour la paix et le Système continental d’alerte rapide figurent au rang de ces institutions phares. Mais force est de constater que ces institutions, dont la nécessité n’est plus à prouver, ne donnent pas lieu à un déploiement opérationnel à la hauteur des menaces et des urgences sécuritaires auxquelles est confronté le continent. Comme c'est si souvent le cas, le lexique politique le plus ambitieux est très éloigné des mots qui le constituent.

Par ailleurs, cette architecture de paix et de sécurité s’investit très peu dans la prévention des crises, voire quasiment jamais. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA se met d’ordinaire en mouvement lorsqu’il s’agit de réagir à un coup d’État militaire ou à un conflit manifeste entre deux États ou au sein d’un État. Au regard de l’importance géostratégique du Tchad dans la région Afrique centrale ou dans l’espace soudano-sahélien, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine devrait jouer un rôle majeur, notamment pour la mobilisation des moyens qui permettraient de combattre une menace asymétrique telle que le groupe terroriste Boko Haram ou les Shebab de Somalie.

La France doit-elle aider l'armée tchadienne ?

Il est aberrant – comme le réclame une partie de l’opinion tchadienne – de demander à la France de protéger la souveraineté du Tchad dans un contexte où l’Hexagone est en procès dans une bonne frange des opinions publiques africaines au motif que le déploiement de son dispositif militaire en terre africaine est une survivance d’un passé colonial, qui est par ailleurs en totale contradiction avec le statut souverain des États africains.

L’implication ostensible des forces armées françaises dans la lutte contre le terrorisme djihadiste prêterait le flanc aux critiques parfois faciles et souvent acerbes d’un certain panafricanisme débridé qui verrait là une magnifique aubaine pour faire fructifier son fonds de commerce idéologique.

Aussi, est-il paradoxal de vouloir une Afrique souveraine et de s’en remettre aux puissances étrangères pour la sécurisation de ses frontières. Certes, on pourrait rétorquer à cet argument que les pays de l’Union européenne – un si grand ensemble géopolitique – s’en remettent au parapluie militaire américain pour leur sécurité, notamment par rapport au voisin russe. Il y a toutefois un bémol à apporter à cet argument. C’est notamment la force nucléaire russe qui est une menace pour la plupart des pays européens. Mais des menaces sécuritaires comme celles qui planent sur le Tchad relèvent davantage de la sécurité intérieure des États.

Il est du plus mauvais effet pour un État, face à des forces malfaisantes telles que la menace djihadiste, d’afficher des signes de fragilité, voire d’impuissance. S’il faut que le Tchad s’en remette à l’armée française pour éradiquer une menace extérieure, à l’instar de Boko Haram, qu’en sera-t-il des pays voisins qui sont confrontés à une menace similaire ?

La France est pourtant bien présente aux côtés du Tchad, sous divers aspects qui contribuent à divers titres à la sécurisation de son espace territorial.

Il faut souligner que la coopération militaire entre la France et le Tchad n’a pas pour seul objectif de se déployer sur les terrains d’opérations. Il s’agit d’une coopération multiforme. Elle est aussi bien opérationnelle que structurelle, comme le soulignait déjà un rapport d’information de l’Assemblée nationale française [ii] de juillet 2014 sur l’évolution du dispositif militaire français en Afrique : « Le but de la coopération y est clairement d’accompagner la montée en puissance des armées tchadiennes […]. » Le budget alloué à la coopération structurelle atteint 12 millions d’euros par an, auxquels on peut agréger les 53 millions d’euros de dons et d’aides diverses fournis par la force Épervier. »

Cette coopération concerne également:

– l’appui au pilotage des restructurations et à la modernisation de l’armée tchadienne qui se décline en six sous-projets : la logistique, le renseignement, la formation, la reconversion, la gestion des ressources humaines et l’appui au commandement ;

– l’appui au commandement, qui porte un accent sur la formation – c’est-à-dire la sélection pour l’École de guerre et l’enseignement de la langue française –, les études et la liaison avec les armées.

La présence militaire française au Tchad n’a pas pour seul horizon stratégique le Tchad. Elle permet aux forces françaises de se projeter dans l’ensemble de la région Sahélo-saharienne.

Mais N’Djamena a été retenue en raison de son positionnement stratégique. La capitale tchadienne tient donc lieu de rampe de lancement pour la défense des intérêts de la France et de ses ressortissants, bien au-delà du seul territoire tchadien. En retour, l’État du Tchad en tire parti pour la sécurisation de son territoire en termes de renseignement, d’aides diverses et pour la formation de son personnel militaire : « Le choix a été fait de centraliser à N’Djamena le commandement du dispositif militaire français « régionalisé » déployé dans la bande sahélo-saharienne », note ce même rapport d’information.

Il ne faut pas perdre de vue que combattre les terroristes de Boko Haram, c’est faire face à une guerre de nature asymétrique. Le principe d’une guerre asymétrique, c’est l’imprévisibilité de l’adversaire, la spontanéité de ses attaques. Combattre un tel adversaire, c’est faire usage d’outils stratégiques qui ne relèvent pas de la guerre classique. Les guerres qui mettent en difficulté même les armées les plus aguerries au monde sont de ce registre. Dans l’histoire militaire, les guerres d’Indochine et du Viêt Nam sont encore bien présentes dans les mémoires. Elles ont été d’immenses désastres, aussi bien pour l’armée française que pour l’armée américaine. Elles échappent aux sophistications technologiques de l’armement moderne, en ce sens qu’elles s’appuient pour l’essentiel sur le facteur humain.

Un déploiement de l’armée française au sol n’est pas envisageable dans un tel contexte. C’est sur le terrain du renseignement prévisionnel qu’il est possible de faire évoluer la coopération militaire entre la France et le Tchad. Et même sur ce terrain, celle-ci sera d’une efficacité discutable. Les terroristes de Boko Haram ont cette particularité criminelle de se fondre dans les masses au point de se rendre invisibles, insoupçonnables, donc bien plus redoutables que ce que l’on pourrait prévoir d’un ennemi dans un combat classique.

S’il y a un autre terrain sur lequel pourrait utilement s’investir cette coopération, c’est dans une aide plus conséquente au développement autour du Bassin du lac Tchad. La misère à laquelle sont confrontées les populations de cette région, en plus des déplacements suscités par le réchauffement climatique, constituent des terreaux fertiles pour ces entrepreneurs de la terreur ; ils peuvent ainsi facilement recruter les bombes ambulantes n’ayant pour seule mission que de répandre la terreur au sein des populations qui ne demandent majoritairement qu’à vivre en bonne intelligence et en paix.

Tout au plus, malgré sa présence militaire sur le territoire tchadien, la France ne pourrait intervenir qu'à la demande expresse du Tchad, qui est un pays souverain. Une telle demande, au moment où nous écrivons ces lignes, n'a pas encore été formulée par les autorités tchadiennes.

Enfin, la communauté internationale, particulièrement la France, se tient prête – et cette proposition a toujours été réitérée – à aider le Tchad à lutter contre le terrorisme, en réponse à l'appel lancé par le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, dans ce sens, juste après l'attaque de Boko Haram. Un éventuel appui militaire de la France devrait se faire dans le strict respect de la souveraineté du pays. Ni plus, ni moins.

Éric Topona Mocnga

Journaliste au Programme francophone de la Deutsche Welle

[I] Dominic Johnson, Que font les armées étrangères en Afrique ? Réflexions autour des interventions militaires internationales dans les pays africains en crise La guerre internationale contre l’Internationale djihadiste : aujourd’hui la Somalie, demain le Nigeria, et après ? Actes du colloque international organisé par Pole Institute Goma (RDC), du 1er au 4 juillet 2014

[ii] Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission nationale de la défense et des forces armées en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’évolution du dispositif militaire français en Afrique et sur le suivi des opérations en cours et présenté par les députés Yves Fromion et Gwendal Roullard.

« Heureux qui, comme militaire, s’est arrogé le pouvoir en Afrique dans la décennie 2020 »[2], met l’État sous coupe réglée, nargue les institutions multilatérales, et ô surprise, avec les compliments. « Autres temps, autres mœurs » dirait Cicéron. Simplement, la parole d’officier et la colonne vertébrale des pouvoirs, plus que jamais autocratiques, semblent avoir fait des progrès notables, mais en vacuité.

Au long printemps des coups d’État constitutionnels de la décennie 2010 qui ont sclérosé la gouvernance de l’essentiel des États d’Afrique, se greffe désormais celui des coups d’État militaires en apparence salvateurs, mais aux dividendes tout aussi évanescents.

Confusion, reniement et outrance

Bénéficiant d’un rare alignement des planètes, Abdourahamane Tiani du Niger, Assimi Goïta du Mali, l’héritier Mahamat Idriss Deby du Tchad, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Mahamadi Doumbouya de la Guinée et dans une moindre mesure, Olingui Nguema[3] du Gabon, peuvent allègrement chacun :

- Soumettre, faire et défaire les institutions, la constitution, les lois et règlements du pays comme jamais un président, avec la plus forte légitimité démocratique, n’aurait pu le faire[4]. Ainsi au Burkina Faso, les putschistes respectifs de janvier et septembre 2022 ont tenu à prêter serment sur la constitution du 5 novembre 2015, qu’ils ont pourtant suspendu, en présence, excusez de peu, de la quasi-totalité des représentations diplomatiques accréditées, et sans que le conseil constitutionnel n’y trouve à redire. Il en est de même de la ratification du traité de création de la Confédération de l’AES par des assemblées nationales qui plus est, de non élus, en lieu et place d’un référendum. On ne peut faire plus dans la confusion de genre ;

- Faire de l’appareil sécuritaire du pays, des instruments dévolus quasiment à la surveillance et à la répression des médias et journalistes libres, des membres de la société civile, et surtout des opposants politiques. Ceux-ci étant pourchassés, enlevés, torturés et détenus dans des prisons parallèles en dehors de toute procédure légale. Il s’agit d’une véritable de chape de plomb sur la vie civile, politique et associative digne de l’époque de la dictature des partis uniques. Qui plus est, en ce qui concerne les pays en guerre, ce tropisme des services sur le personnel politique et associatif non-courtisan, regardé comme le plus grave danger par les putschistes, se fait au détriment de la surveillance indispensable des organisations terroristes qui pourtant, ne cessent de prospérer sur le terrain ;

- Fouler aux pieds les instruments juridiques internationaux régissant les transitions politiques, et ce, y compris la charte éponyme que chacun d’eux a fait adopter lui-même « souverainement » comme c’est désormais l’usage de dire. En ce sens et par métaphore footballistique, l’héritier Déby du Tchad, a été à lui seul, à la fois : équipe engagée, arbitre central, juges de lignes, commissaire du match, ramasseurs de balles et public dans les gradins applaudissant à tout rompre ses propres prouesses, lors du « championnat de la transition » tchadienne. Comme par hasard, il a été déclaré vainqueur de la phase aller dont seuls des sparring parteners étaient autorisés à concourir. Il sera évidemment vainqueur sans appel de la phase retour qu’il s’apprête à livrer le 29 décembre 2024 sans adversaire. Il affirmait pourtant qu’il se tiendra à son rôle d’arbitre central : parole d’officier supérieur. Il a fait tout le contraire. Et cela, bien sûr avec les financements et félicitations de la fameuse « communauté internationale » ; l’Union Européenne et la France en tête, dont - il s’est bien moqué. C’est un cas d’école particulièrement éloquent et inspirant pour les autres putschistes de la décennie, en attente dans les starting block;

- Faire de la CEDEAO, le mouton noir des organisations multilatérales, simplement parce qu’elle a opposé aux putschistes des sanctions économiques sur le fondement des dispositions de son protocole additionnel relatif à la démocratie, alors d’une part, qu’elle demeure la plus efficiente des organisations sous-régionales du Continent et d’autre part, qu’à une autre époque, elle avait levé des armées (ECOMOG) sans réprobation générale, pour rétablir des Présidents déchus par des putschs, notamment en Sierra Léone et en Gambie ou faire la guerre aux rebelles au Libéria et en Guinée-Bissau sous la mandature d’un certain Alpha Oumar Konaré ; alors Président de la République du Mali. C’est un peu cocasse, il faut l’avouer ;

- Dénoncer la soumission de la CEDEAO à une France plus que jamais impérialiste et refuser de sortir de l’UEMOA et de la BCEAO qui pourtant conservent, institutionnellement des liens plus ou moins organiques avec l’impérialiste France, contrairement à la CEDEAO ; C’est encore un peu plus cocasse ;

- Refuser le soutien militaire de la CEDEAO ou de l’Initiative d’Accra et en même temps, dénoncer à grand renfort, le défaut de soutien de la CEDEAO et de ses pays membres dans la lutte contre le terrorisme islamiste, malgré les offres répétées de disponibilité de l’organisation et ses concours financier et humanitaire substantiels, comme le fait le putschiste Burkinabé ;

- Invoquer le panafricanisme et le patriotisme pour dénoncer des partenariats politiques et militaires d’hier jugés impérialistes, mais pour vite, les substituer par de nouveaux, tous aussi impérialistes, mais il est vrai, peu regardants à la démocratie et aux droits de l’homme ;